【1】スギ林放置と花粉症問題をまず見直してみる

1957(昭和32)年に始まった戦後の生産造林政策で広められたスギ林(寒冷地ではカラマツ)。1976年以降、花粉飛散の増加が報告されるようになり(新井峻1980*1)、国民の4~5割が花粉症と言われる現在、その中でもっとも多い原因樹種となっています。

*1:新井峻:茨城県南部における鼻アレルギー― 特にスギ花粉症について―耳鼻26:246~252,1980.

花粉を大量に飛散させる(花を咲かせる樹齢に達した)31年生以上のスギ林は、1901~1935年に20万㏊、1936~1970年にかけては、70万㏊で推移していました(平・吉井・寺西2004*2)

*2:平英彰・吉井エリ・寺西秀豊(2004)スギ雄花の花粉飛散特性.アレルギー53(12).1187~1194.

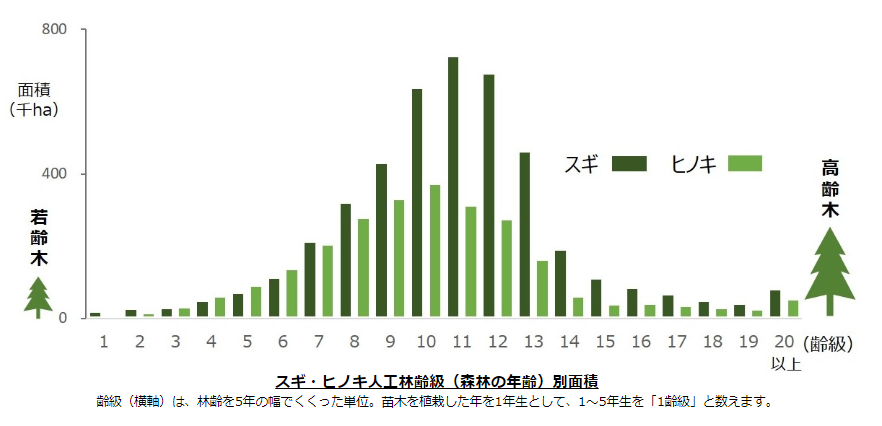

林野庁によるスギ・ヒノキ林に関するデータ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/data.html)によると、以下の図のようなデータが公表されています。

現在、産業として成立しているスギ林は全国的にごくわずかであり、下図のように、樹齢30年を越える「6齢級」以上のスギ林が大半を占めています。

グラフに補助線を引いて概算すると、

1~5齢級は、10+20+20+40+60=150千㏊

6~20齢級以上は、100+200+320+430+630+720+660+460+180+100+70+50+30+20+70=4,040千㏊です。

これを割り算すると、96.3%が、花粉を飛ばす樹齢になっている状態となります。上記データと比較すると、1970年までのレベルに比べ、花粉飛散樹齢に達した樹林面積が60倍程度に増加していることになります。

【2】国産材消費回復は林業復興ではなく、別の選択肢にシフトした成果

1960年代までは、国内で産業としての林業が成立していた時代で、国産材による木材自給率は65%以上に達していました。

林野庁による国産木材の現状と課題(2019/02/18)によると、 木材自給率が最も低くなった2002年には、この国産材の比率は18.8%となりました。

公表されている最新の2017年までのデータによると、7年連続で増加となっており、現在、木材自給率は36.1%と、30年前の比率まで回復している、と公表されています。

しかし、このデータは、木材供給林業が復興していることを示しているわけではありません。

1980年代以降、スギ林の放置問題は社会問題化しており、各地で、樹種転換や、伐採を進める努力がされていますが、これは主に、民間や林野庁の施策による「林地の管理事業」が進んでいるためです。

1960年代後半に始まった安価な輸入材の流入により、経済競争力としての国内林業生産は破綻しました。

スギ材は、

1)枝払い育成管理がきっちり行われることにより、節のない材として生産され、

2)伐採後に適切な乾燥処理が行われ製材されれば、

という仮定つきですが、材としての価値は十分輸入材と対抗可能な優良木材となります(後藤國利.2006*3)。

*3:後藤國利:2006.破綻の危機を迎えている森林問題の現状打破についての提案_国土審議会持続可能な国土管理専門委員会説明資料.

生産林の育成において、枝打ち・間伐作業を適切に行い、また水分が多いスギの特徴に合わせ、伐採後に適切な手順で乾燥工程を経た製剤を行うと、輸入材をはるかに越える生産コストになるため、現在、林業生産としてのスギ林は収支から見た経済価値はゼロ以下となっています。

そのため、先に紹介した林野庁データで木材自給率36%まで回復、といっても、林地管理から出た材は、多くは、パルプ原料やチップ化するなどして利用する「一般材」(原料材のこと)として利用している状況です。林野庁のデータでは、 2017年は製材用が32%、合板用が13%、パルプ・チップ用が40%、となっています。

そもそも、

戦前の戦時増伐と戦後の復興のために伐り出された跡地は、入手不足から造林されずに放置状態にありました。終戦後3年たった昭和23年現在の統計ではそれらの面積が、全国で実に150万ha(岩手県の面積にほぼ匹敵する)にも及んでいました(谷本:2006*4)。

*4:谷本丈夫:2006.明治期から平成までの造林技術の変遷とその時代背景 特に戦後の拡大造林技術の展開とその功罪.森林立地学会誌 森林立地48(1)57~62.

昭和32年には戦後における国有林合理化方針が立てられました。これがいわゆる拡大造林事業の幕開けとなり、この事業では全森林面積の約40%(国土面積の約28%),約1,000万haの人工造林地が造成されました(谷本:2006)。

スギは、密植後の間伐育成にそもそも適した樹種で、キメラ雑種のように、植林後の根が連絡癒合し支え合うという得意な発根特性を持っています。したがって、枝打ちと間伐を行い、陽光を効率良く利用し、林床に下草群落の生育を促すことができれば、一定程度の生物多様性資産を提供できることもわかっています。スギは、もともと日本固有亜種であり、種々の植物生育の混生する中で生育するのであれば、在来生物相セットの1タイプを形成できる樹種です。

しかし、

実際には、昭和30年代以降に全国的に極端に密植されたスギ林は大半がそのまま放置されてしまったため、光線不足のまま弱々しく細長く成長したスギの木が、全国に広がっています。

単層林で、林床の日照不足で他の植物が生育しないまま、細長く成長したスギ林は、花粉生産基地になってしまうだけでなく、地滑り的な大規模崩落の危険度を増しています。

【3】雨が降っても川が濁らないのが、本来の「土壌が守られた」健全な森林管理の証拠

持続可能な樹林管理が行われ、日本で最初のFSC認証樹林(西暦2000年に認定)となった三重県の速水林業のヒノキ林では、適切な枝打ちや間伐と下草の育成によって、林の中を歩いても明るい空間が広がっています。

たくさんの植物が林床に生育していることから、この場所には大雨が降ったときも、土は一粒も流れることがなく、川の水は透明です。

しかし下草がない放置スギ林では、雨の度に貴重な表土が流れ出し、川はいつも泥濁り状態になります。

スギの単層林は、本来表土を育てるはずである樹木が植わっているにもかかわらず、山の貴重な表土を減らす場、つまり土壌の環境破壊のフィールドにもなっています。

【4】日本は「土壌保全」の大切さを見逃してきた?

(筆者注:この項目は、3月4日に追加執筆)大雨のあと、テレビニュースを見ると、増水した川の映像を見ることがあります。全国どこの映像でも、泥濁りした濁流になっています。

通説によると日本での平均的な「土壌蓄積速度」は、健全な森林でも、100年に1cm程度と考えられています。もしそれが標準だとしたら、雨の度に、川に泥濁りになって流れ続けている現在、日本の森林は土壌をどんどん失う方向を歩んでいることになります。

言うまでもなく、栄養のない無機質だけの地質の場所には、植物はほとんど育つことができません。火山噴火のあと、数年経って奇跡的に芽生えた1本の草の写真を報道で見ることがありますが、有機質と土壌細菌豊かな黒土土壌が豊かな場所でしか豊かな森が育たないことは、多くの人が実感している常識と言っても良いでしょう。

もし、日本で江戸時代以降(後述)に起こってきた、広大な人工林化が、太古以来蓄積してきた土壌(肥沃な表土)を失う方向で影響を与え続けてきたとしたら、たいへんなことです。

筆者は、2001年当時、日本生態系協会の研修会で東北地方を宿泊訪問した際、ブランド材として有名な「秋田杉」について、地元の有力な方から情報を得る機会がありました。その際、当時秋田杉は平均で第5世代が生育しているということ、土壌劣化が確認されており、第6世代以降が将来健全に育林できるか不安である、という言葉をお聞きし、たいへん驚いた経験があります。

1998年、カナダ及びアメリカ合衆国の環境教育先進事例視察に筆者が参加した際、現地にて、ワシントン州での林業地管理で、樹齢および伐採管理を、林業地において交互に設けて、チェッカーフラッグ状に管理しています、という説明を受けました。上図でいえば、山の植林地において、白色のエリアを伐採し、新規に植林する作業を行ったとしたら、十数年~20年後に、黒色のエリアの伐採と植林を行い、それぞれ2つの区域別に、間伐などの育林作業を行うということです。その際に疑問を抱き、伐採した大きな樹木はどうやって下の林道まで降ろすのか、と質問をしたところ、このチェッカーフラッグの縦線(境目)沿いに、枝払いした状態で丸太を縦に引き下ろすので、他の色分けエリアの樹林に影響はない、との回答でした。実に明確な「土壌を保全する林業」が実現していることに、当時たいへん驚きました。

さて、日本の林業地はどうでしょう。

(c) pasmal/a.collectionRF /amanaimages。この画像は有償にて提供を受けたものです、無断転載はご遠慮ください。画像をクリックすると正規購入するための画面が表示できます。

上に引用した写真は、日本のスギ林業地の写真です。植林が一斉に行われ、樹齢がそろっているため、材となる年級もそろっており、一般的には伐採も一斉に行われます。雨が降るとすぐに川が濁り、大事な表土が失われる山の管理が長年行われています。

日本には、土壌を保全する基本的な法体系がありません。研究者からは20世紀後半から、森林皆伐の悪影響や土壌流亡の弊害について様々な提言が行われていますが、土壌が基本的な国土資産であるという位置づけは、まだ実現していません。

日本には砂防が発達してきた歴史がありますが、これは防災(崖崩れなど土砂災害の防止)の観点が主眼となったもので、治山・治水の視点から行われてきたものです。「生きた土壌(表土)が、生物生産の基礎資源で農林業も生物多様性も両方とも支える基盤だから、守ろう」という位置づけではありません。

世界に目を向けても、地球上の土壌の1/3は劣化または消失の危機にある(FAO)という現状があり、日本だけが例外ではありません。しかし、戦後開始された国による土壌保全調査事業は2005年に打ち切られ、「土壌」という国土資源に焦点をあてて重点施策を行う動きは現在も見られません。

これらの点から、村田智吉博士( 国立環境研究所 )らの研究者から、「土壌保全基本法」の案を起草し、一部のメディアで報道されました(詳しくは、フリージャーナリスト山口亮子氏2019.12.31による「研究者たちはなぜいま、「土壌保全基本法」を起草したのか ―土壌学、環境学からの警鐘―」を参照)。

【5】スギ林業地になる前は「人里近くは雑木林だった」は、ほんとうなのか?

北海道や沖縄を除いて全国的に植林されてきたスギ林。しかし400万㏊を越える人工林問題を、広葉樹の混生林に代えていったり、または、まずはスギ自体を伐採しようということは、コスト面で、どうしてもすぐには実現できません。

そのような逆風のでも、一般材(主に加工原料材)としての利用で良いから、できるだけ経済価値を生みながら樹種転換を図ろうと、全国で貴重な努力が始まっています。

さて、これだけ全国にスギ林が広がる前、もともと今あるスギ林の場所は、どんな状況だったのでしょう。

里山の復元活動に携わるボランティアグループの方々は、もともと都市近郊には雑木林が広がり、薪炭林として地域の農家の皆さんが管理活用しながら、生物多様性に富んだ環境が広がっていたと伝承されている例がよく見られます。

これについて、「下総台地における近世以降の薪炭林育成に関する歴史地理学的研究」や「 関東平野における明治10年代の土地利用に関する研究」で知られる、千葉県立中央博物館の白井 豊上席主任研究員にうかがうと、「近世後期には、すでに人里近くは松林が広がっており、また、千葉県においては茶畑が盛んに行われた時代もあったため、明治10年当時の状況が詳しくわかる「迅速測図」で見ると、丘陵地の一面が松か、または茶の植樹で覆われている場所も少なくありません。」と、実際の地図を開いて説明してくださいました。第2次世界大戦に著しい伐採があったあとに芽生えてきた「雑木林」は、松林や茶畑が一面に広がっていたよりも以前の時代の埋土種子から出てきたものだとわかる事例です。下の地図をご覧ください。

明治時代、今の私たちが「雑木林だったんだろう」と思い込んで居る里山の林が、上に挙げた例では、ほとんど「松」の林だったことがわかります。江戸幕府による施策で、19世紀には、 すでにいったん広い範囲で雑木林が開墾され、人工林になっていたことを、確認することができます。

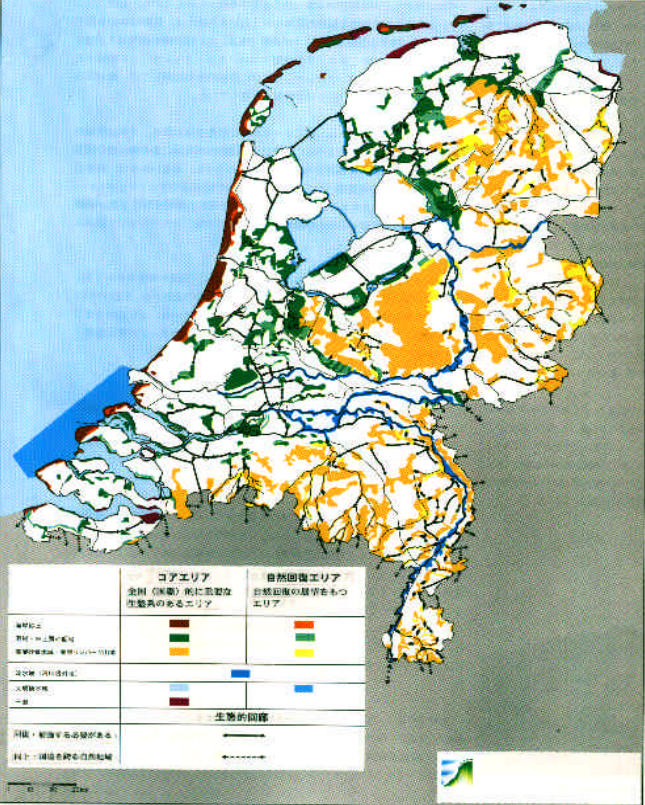

【6】自然回復のために「放置しても災害危険度が少ない場所」をゾーニングしてはどうか

樹林の自然遷移と管理技術の第一人者である、藤原道郎博士(兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科 教授)に、かつて、「崩落の危険性が少ない比較的平らなエリアで、周辺住宅等の災害危険性も低い場所を選んで、もしも、人の管理を行わず、スギ林を放置して在来樹種の混交林に再生するとしたら、どのくらいの年月が必要でしょうか?」と、直接質問を投げかけたことがあります。

同博士によると、「150年くらいあれば大丈夫でしょう。」とのお答えでした。

全国にまだまだ広がる放置スギ林。

欧米に少し遅れながらも、日本の河川行政においても洪水危険度のハザードマップが整備され始め、住民の安全確保や河川管理計画に活用されるようになって、約20年が経過しました。

そこで提案なのですが。

林地についても、とても人手ですべてを転換することは物理的に困難と、すでにわかっているわけですから、崩落危険性の高い状態になっている斜面林などは管理マップ上で区別し、

1)比較的平坦な地域で、崖崩れ・崩落の危険度が低い

2)周辺または標高で見て下流側に住宅などがない

3)山地ではなくそもそも比較的低標高な平地および周辺の低標高の丘陵地域など地形的にみて安全性の高い地域

4)その他地盤情報など災害危険度の他の条件にも当てはまらない

5)隣接する周辺の農地利用タイプなどを勘案して獣害温床地域になる可能性が低い

といったように、

一定の条件にあてはまる林地については、積極的に「放置」して、平均150年と見られる年月をかけて国土樹林の再生を図る場所を指定し、ゾーニングによって、少しでも効率化を図るのが良いのではないでしょうか。

危険な箇所を調べ上げて管理することは大事なのですが、安全な放置地域も並行して指定しておけば、その後は、調査対象面積自体を最初から減らすことにもなると考えます。

( 赤井 裕・記 2020年2月25日/2020年3月4日最終更新)