【1】どういう場合に、どうしても人の手が必要か

そっとしておくのが自然。と、思っている方々も多いと思います。野生生物が絶妙なバランスを取りながら何百万年もかけて豊かさを増してきた原生林など、人が関与することでたちまち崩壊してしまう自然環境もあります。

一方で、森や里山に人手をかけてあげないと、自然が失われ、また災害も激増する、ともよく聞きます。自然環境の保全あるいは再生をする上で、

「どういうところはそっとしておき」

「どういう場合は人が手助けしないといけない」

のでしょう。

この課題についてはふだんも質問を多くいただきますので、ここにわかりやすく書きまとめておきます。

なお、本記事は、愛媛教育大学助教授だった市川智史博士(現・滋賀大学教授)が運営していた環境教育メーリングリスト(当時)に参加していた当サイト管理者自身が、 1993~1994年に、質問に回答する形で発言した内容をまとめなおしたものです。2003年から、環境教育メーリングリスト(ee-s)はリニューアルされ、その後も交流の場として運営されています。

結論:

「つながりあった、規模の大きな自然環境があれば、人の手はかけなくても、野生生物は保全できる」

これがひと言でいう結論です。

都市近郊などで保全が緊急課題となっている「里山」環境の例では、すでに自然環境の分断化が進んでしまい、今生き残っているその場所で、変化のないように環境を維持して守る、という以外に保全の手立てがなくなっている野生動植物種が多いのが現状です。

つまり

「たくさんの生きものが暮らせる条件を小さな範囲でそのまま保全しようとしたら、かなりの人手をかけないと守れない」

という事態が、各地で今、起こっています。

【2】撮影年が10年違う多摩丘陵の2枚の写真から、生きものにとっての隔離を考える

さてここに、1979年と1989年の、2つの航空写真があります。

上記のふたつの写真は、よく見るとわかりますが、同じ場所の、まったく同じ縮尺の写真です。

このふたつの写真を比較すると、極めて多くの情報が得られるのですが、それはさておき。まず象徴的にわかることは、現在各地に残る「樹林」「緑地」は、20世紀半ばまではよく残っていた各地の里山の自然に比べて、「孤立化」しているという点です。

上記の例に挙げた東京近郊の多摩丘陵は、およそ300平方キロの面積があります。1960年代から 大規模宅地開発が盛んに行われ 、1971年から第1期入居が始まった「多摩ニュータウン」(28.84平方キロ)などが有名です。

起伏に富んだ丘陵地では、環境条件や日照条件などが多様なため、数多くの野生動植物が生存しています。また地元で「谷戸(ヤト)または谷地(ヤチ)」と呼ばれる、6000年余り前の縄文海進によって形成された、比較的均一な標高の浅く細長い湿地が毛細血管のように枝分かれして存在し、斜面林からしみ出す湧き水や、1400年以上前の古墳時代末期に開田され定住型の稲作が開始された当時に近いかたちで残る田んぼや小川も多数残っていました。

【3】雑木林に、手をかけなくても生きものが絶滅しないのは、自然が広域につながっている場合

多摩丘陵がひとつのまとまった環境の空間単位だった時代には、タヌキやキツネなどの動物たちは、季節に応じて比較的自由に移動できました。また、植物にとっても、動物によって運ばれる種子や、地中に蓄積する埋土種子資源から、湿気や日当たりに応じてその特性に合った種類が芽生え、生育していました。

広い丘陵地では、たとえ人がさほど世話をしない森があったとしても、落雷があったり、小規模な崖崩れなどのあと、少なくとも数年間は日当たりが良い場所が常時どこかにできるので、「森林を放置すると日向を好むスミレが絶滅してしまう」などということはなく、多摩丘陵には、いつもどこかにスミレが残って花を咲かせていました。

(余談:多摩丘陵に多いスミレ類には、日向に多い種として、スミレ、アカネスミレ、コスミレ、半日陰に多い種としてマルバスミレ、タチツボスミレ、湿地に多い種としてツボスミレ、日陰や林床に多い種としてアオイスミレ、ナガバノスミレサイシンなど、多数の在来種が分布。低山種として知られるナガバノスミレサイシンが標高60m付近の低標高地域まで自生する珍しい地域です。このほかにも国内在来種として、ノジスミレ、無毛型ノジスミレ、ヒメスミレ、アリアケスミレなどもところによって多く見られますが、これら4種は、土木工事や園芸流通からの逸出、移入もあるため要注意です。)

そのため、従来の丘陵環境であれば、どこかに開発行為があるから、というときに、そこに自生するスミレやら、林の中に自生する貴重なキンランやらギンランやら、あらゆる野草や昆虫、小動物に至るまでを、緊急に避難栽培や緊急飼育して保護することなど、おそらく一切、不要です。

ところが丘陵地の自然環境が寸断されると、生物の生息も寸断されます。たとえば、多摩丘陵の小川や湿地ネットワーク全体を連続したひとつの生息域としていたメダカのすみかが、100箇所とか200箇所とかいう規模に寸断されます

(余談:在来のメダカは多摩丘陵ではいったん絶滅したと考えられています。現在、純粋な意味での在来メダカは多摩丘陵には生息していません。小山田緑地、舞岡公園などにはメダカが居ますが、一般者による放流を起源とするものとされています。また、黒川よこみね緑地地区では、1990年以降の開発より前からの水生動植物が一部保全されているエリアがあり、メダカも継続的に生息していますが、家庭飼育されていた「ヒメダカ」が複数回採捕されており、厳密な在来遺伝子集団を保っていない可能性があります)。

スミレ、キンラン、ギンラン、メダカを例に挙げましたが、緑地や空間が寸断化されると、いちど死滅した場合、自然のままに再生されることはなく、同時に地域からの絶滅を意味します。

人が手を掛けなくてはならないのは、「里山の自然が手をかけてつくられてきた二次的な自然だから」、という説明をよく見かけます(この言い方で紹介する時点で執筆者は同意していない雰囲気満載で恐縮です)。

野生動植物種の分布と生息の観点から純粋に見ると、この見解は厳密には不正解です。

広大な多摩丘陵を今回取り上げましたが、自然環境が広く連続していたら、里山が放置される時代が来て、荒れ地化したとしても、絶滅種はさほど生じないはずです。

なぜなら、古墳時代末期に人が本格的な定住を始めるよりも前から、ほぼ100%の里山の動植物は、多摩丘陵に生存していたはずだからです。

(余談:なぜ「ほぼ100%」かというと、稲作文化とともに生息域を大幅に拡大したと考えられている「トウキョウダルマガエル」や、稲とともに移動されたことが推定されている「アオウキクサ」の例などがあるためです。なので、完全にではなく、「ほぼ100%」です。)

人が管理しなくても、里山の生きものは生きて行けた。これが古墳時代以前の状況です。

先に紹介しましたとおり、森は放置するとうっそうと暗くなって間伐しないと木漏れ日も減って、日向を必要とする植物やそれを食草とする昆虫などが次々と絶滅してしまう、などということは、決して起こらなかったはずです。

広い丘陵地なら、毎年どこかに落雷があり、また斜面の樹木の中に樹齢が進んだものも生じ、斜面が耐えきれずに小規模の崖崩れが起きることも、毎年あったことでしょう。

つまり、多摩丘陵を放置したら、多摩丘陵全体が日陰になってしまうなどということは起こりません。日向が必要な植物も昆虫も、量的なバランスは別に考えれば、絶滅しないで生き残るわけです。

【4】かつて村落が生まれ丘陵地域の多様な環境が人里の周りの狭い範囲に現れた

こういう丘陵地に、人が村落を形成し、里山の農林業生活をはじめました。その暮らしは近世・近世を越えて、昭和時代まで続いたわけです。生活燃料である炭を得るために雑木林に入って間伐し、田畑を管理し、暮らしに利用しました。

この里山の農家の暮らしの身の回りには、日陰と半日陰と日向と乾いた草原環境(畑やその周り)と湿地や水環境(田んぼ・溜池・湧き水水路)などが、狭い範囲に混在しました。

多摩丘陵の広い範囲の、どこかしらにある日陰と日向と草地と湿地と沼地と小川が、農家が管理していた里山の周辺には、全部そろったようなかたちです。なので昔ながらの農家とよく世話をされた樹林地では、狭い範囲を歩くだけで、たとえば上記に挙げた10種ちかくのスミレ類がほぼ全種見つかることも珍しくありません。

さあ、ここから、自然の寸断化の時代が来ました。

残った里山環境では、人が手を入れないと、藪化が進み、林床は、乾燥に強いササ類が独占するようになります。これは緑地が減少して丘陵地の保水量が全体に減少するためです。ササ群落に覆われた乾燥表土では、ナガバノスミレサイシンが最初に死滅し、続いて、アオイスミレもなくなっていきます。日陰化するから日向のスミレがなくなるだけではなくて、スミレ類は全種絶滅する例が多いのが実態です。

「人が自然に手を入れなくては保全できない」

vs

「人が管理しなくても、そっとしておくと自然は保全できる」

この決定的な違いは、「自然が寸断されているかどうか」にあります。狭い範囲に多様な環境条件を維持しようとすれば、人が手をかけるしかありません。

原因と結果を入れ替えます。

人が自然環境を全国で管理し尽くすということは物理的に不可能なので、環境保全をしようとするのなら、できる限り自然環境をネットワークとしてつなげて保全するしかありません。

特に、孤立化した里山の自然環境保全でほんとうにたいへんなのは、植物1種1種が、自生するその場所を、代えることができない、という問題です。本来、そこにキンランが自生していても、たとえばおそらく100年前には、そこには生えていなかったわけです。長い目で見れば、最適地は変わり、植物も移動または別の場所で古い種子から芽生え直したりしていたはずです。

現代の里山保全では、多くの場合、周辺から孤立していて、似たような環境を周囲に見つけることができません。

そのため、年々、どうしても環境が少しずつ変化して、同じ場所ではキンランやギンランに代表される貴重な野草が、株数を減少させてしまうという例が多いわけです。

また、里山保全の最大の問題とも言えるのが「依怙贔屓(エコひいき」です。キンランやギンランは、花が咲くときに目立ちますが、このような特長が際立つ生物ではなく、たとえば、地中の土壌動物の一種とか、果ては、土壌内の得意な条件にのみ繁殖するバクテリアまで、元来の自然環境というのは、人が目や手で把握しきれないものも共存していたはずです。野生生物はすべてが影響を与え合って共存して生きているはずですが、人間が保全しようと叫ぶのは、人間にとって認知可能な種だけ、つまり保全のつもりが「エコひいき」してしまうわけです。

生物多様性の保全を考える場合に、「指標種」という考えがあり、また、植生学では、自然環境の特性が群落分類として細かく名付けられています。

【5】自然の再ネットワーク化を、都市計画にも国土計画にも

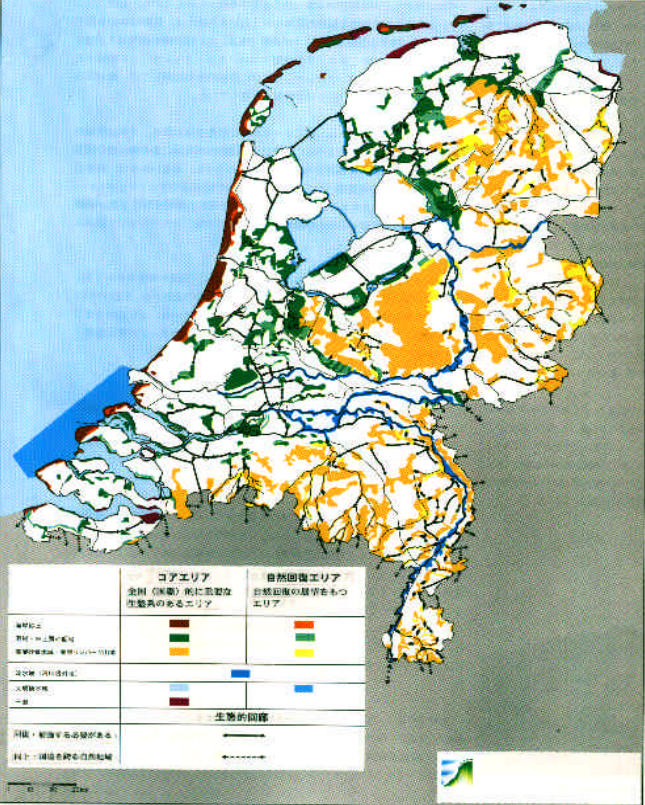

どうしても人の手をかけなくてはならない場所は、特に自然環境の単位が小さく寸断化された日本の都市近郊で増加しています。日本の、とは聞き捨てならない感じですが、ヨーロッパでは20年以上もこの分野は先行しています。

約20年前に日本でもヨーロッパから「エコロジカルネットワーク」の社会デザインを学ぼうという先進例が紹介され、その後国や自治体の各種計画や指針に採用され始めているものの、現在はまだ、たとえば「ナガバノスミレサイシン」や「キンラン、ギンラン」が、環境変動や昆虫・小動物などの仲介、埋土種子資源によって多摩丘陵でも保全される、というようなレベルには、はるか遠い状況にあります。

(以下補足:2020年3月4日)

2000年8月に、都市緑化技術開発機構は、「都市のエコロジカルネットワーク」を公刊しました。これは、それまで2年間組織した専門家委員会(筆者も参加)の検討成果をまとめたもので、国土交通省都市局が主幹する事業において、はじめてエコロジカルネットワークの用語が発せられたものでした。

西暦2000年前後を境に、国土交通省河川局・都市局が相次いでエコロジカルネットワークを施策の中に取り上げるようになり、各地で事業が行われるようになりました。これは大きな前進ですが、20年が経過した今、ヨーロッパで国土管理や都市計画の基本理念に取り込まれてきたのに比べ、まだ、この理念は国土の基本施策の柱にまで位置づけられるには至っていません。関係各界の一層の変化を期待したいと思います、

(記事公開:2020年2月24日/最終更新:2020年3月4日)